20世紀の建築空間遺産

筆者:地域建築空間研究所 小林良雄

『建築とまちづくり』24回連載/2015年9月号<444>~2017年10月号<467>

※ 写真をクリックすると拡大され、キャプションが表示されます。

掲載にあたって

20世紀の建築は、鉄骨造の発展やRC造の発明、鉄やガラスなど材料の大量生産が始まった19世紀の成果の上に展開しました。二つの大戦があり、世界各地で都市への人口集中が起き、住宅系はじめ様々な種類の建築が大量に建設されました。

世紀の初期、建築家達は資本主義の発展に伴い活発化する人間の活動と生活に見合う建築の有り様を模索し、やがて様式や装飾に拘ることから脱却し、モダニズム建築を確立します。それは、機能性や快適性を重視し、形象意匠よりも空間こそが主題と自覚することでもありました。例えば、19世紀末から20世紀の中期にかけて活躍した建築家達、オランダ近代建築の父と言われるH.P.ベルラーヘ(1856~1934)は、「主任建築家の仕事は・・・ファサードの略図を描くことではなくて、空間の創造である。空間的外皮は壁面によって創られる。・・・」(*1)と著し、フランスのオーガスト・ペレ(1874~1954)は「建築は空間を組織する芸術であり、その表現は構築による。」(*2)と述べています。さらに、F.L.ライト(1867~1959)は、人から薦められて読んだ本で次の老子の言葉に出会います。「物の真に肝要なところはただ虚にのみ存する。たとえば室の本質は、屋根と壁に囲まれた空虚なところに見いだすことができるのであって、屋根や壁そのものにはない。水さしの役に立つところは水を注ぎこむことのできる空所にあって、その形状や製品のいかんには存しない。・・・虚においてのみ運動が可能となる。」(*3)ライトは未自覚の真実を突かれてショックを受けますが、一時の後、思い直し、認識不足であったが、自分はその空間を造ってきたではないかと気を取り直したと言われています。

つまり、建築は人間の生活の営み、諸活動の器であり、その内なる空間とともに、外にあっては周辺環境、都市空間を形成します。したがって、設計とは、人々がそこで生きる内外空間を、要求と敷地などの諸条件に基づき、使い勝手・機能性や快適性、経済性を満たすべく効果的に秩序づけ、編成することと言えます。

もとより、建築を論じるには形象、技術面を含め総合的であるべきですが、雑誌の連載であり回数と誌面とも限られていることから、形象、意匠ではなく、語られることが少ない内外空間に注目し、20世紀の建築空間の発展、展開において普遍に開く意義があると思われる現存建築を時系列にそって選び、その建築の空間構成と質を確かめることにしました。

それを通じて、多くの人にその価値が共有され、遺産として認められ、未来世代に受け継がれることと、読者諸氏には知見を広め、適うことなら今日の課題に対する仕事での発想の糧になることを願うものです。

但し二、三お断りしておきます。

- 原則として筆者が実際に訪ねた欧米での空間体験をした建築からの選択であること(例外二つ)。従って訪ねていない地域、建築は広く、多く、なお優れた建築が多数存在すること。

- 一人の建築家からは二つまでとし、行き止まりのような傑作は避けたこと。

- 日本の建築は、既にDOCOMOMO JAPANが 経年的に183を選ぶとともに、研究者の解説、論及が多数あり、殊に、『建築とまちづくり』誌に過去、幾度もこの度同様の日本の近代建築に関する連載をされた松隈洋氏が精力的に著作(*4)を発刊され、それに勝ることはない故に、最終回に簡潔に二つに触れることにとどめた。

まず、「もくじ」を見てください。読むのは、どの回、どの建築からでも自由ですが、若い人には、できれば第1回から読み上げていただき、時々の課題に対して展開した空間構成の変遷を確かめてほしいと思います。

最後に、大分前から連載を薦めていただいた鎌田一夫『建まち』編集委員長と写真を過半回提供してくれた大橋周二さん、各々1回写真提供の丸谷博男、木村美千代、石原隆行、田中辰明の諸氏、それに何よりもこのサイトへの掲載を提起し、自らその並ならぬ作業を短期日に集中的に遂行された丸山豊さん、みなさんに深くお礼申し上げます。

2017年11月20日 地域建築空間研究所 小林良雄

*1『第一機械時代の建築』レーナー・バンハム著石原達二/増成隆士訳 原広司監修 鹿島出版会

*2『オーギャスト・ペレ』SD選書 吉田鋼一著 鹿島出版会

*3『茶の本』岡倉覚三著 岩波文庫 岩波書店

*4 松隈洋氏の著作『近代建築を記憶する』建築ライブラリー18 建築資料研究社

『残すべき建築 モダニズム建築は何を求めたのか』誠文堂新光社

『モダニズム建築紀行-日本の戦前期・戦後1940~50年代の建築』『同-日本の1960年~80年代の建築』

六曜社。他多数

| 01 | ウィーンの郵便貯金局 | 1906年 | オットー・ワーグナー |

| 02 | ロビー邸 | 1909年 | F.L.ライト |

| 03 | シュレーダー邸 | 1924年 | ヘリット・トーマス・リートフェルト |

| 04 | バウハウス校舎 | 1926年 | ワルター・グロピウス |

| 05 | チューゲンハット邸 | 1930年 | ミース・ファン・デル・ローエ |

| 06 | ファン・ネレ工場 | 1930年 | J.A.ブリンクマン/L.C.ファン・デル・フルフト/マルト・シュタム |

| 07 | サヴォワ邸 | 1931年 | ル・コルビュジェ |

| 08 | ジョンソン・ワックス本社 | 1939年 | F.L.ライト |

| 09 | ユニテ・ダビタシオ | 1952年 | ル・コルビュジェ |

| 10 | セイナツァロの村役場 | 1952年 | アルバー・アアルト |

| 11 | クラウン・ホール | 1956年 | ミース・ファン・デル・ローエ |

| 12 | アムステルダムの子供の家 | 1960年 | アルド・ファン・アイク |

| 13 | レスター大学工学部校舎 | 1963年 |

ジェームス・スターリング/ジェームス・ゴーワン |

| 14 | エコノミスト・ビル | 1964年 | アリソン&ピーター・スミッソン |

| 15 | シーランチ・コンドミニアム | 1966年 | チャールズ・ムーア/MLTW |

| 16 | フォード財団本部ビル | 1967年 | ケビン・ローチ/ジョン・ディンケルー |

| 17 | イエール大学英国美術センター | 1974年 | ルイス・カーン |

| 18 | シュトゥットガルト州立美術館 | 1984年 |

ジェームス・スターリング/マイケル・ウィルフォード |

| 19 | ロイズ・ビル | 1986年 | リチャード・ロジャーズ |

| 20 | アラブ世界研究所 | 1987年 | ジャン・ヌーヴェル |

| 21 | ユトレヒト大学エディカトリウム | 1997年 | レム・コールハース/OMA |

| 22 | ドイツ新国会議事堂 | 1999年 | ノーマン·フォスター |

| 23 | エイヘン・ハールトの集合住宅 |

1919~ 1923年 |

M.デ・クレルク |

| ブリッツ・ジードルング |

1925~ 1930年 |

ブルーノ・タウト/マルティン・ワーグナー | |

| 24 | 東京文化会館 | 1961年 | 前川國男 |

| 国立代々木競技場 | 1964年 | 丹下健三/ウルテック |

国立代々木競技場 1964年 丹下健三/ウルテック

20世紀日本を代表する建築空間

これまで対象化せずにきた日本の建築を最終回であり二つ採り上げる。東京文化会館と国立代々木競技場である。

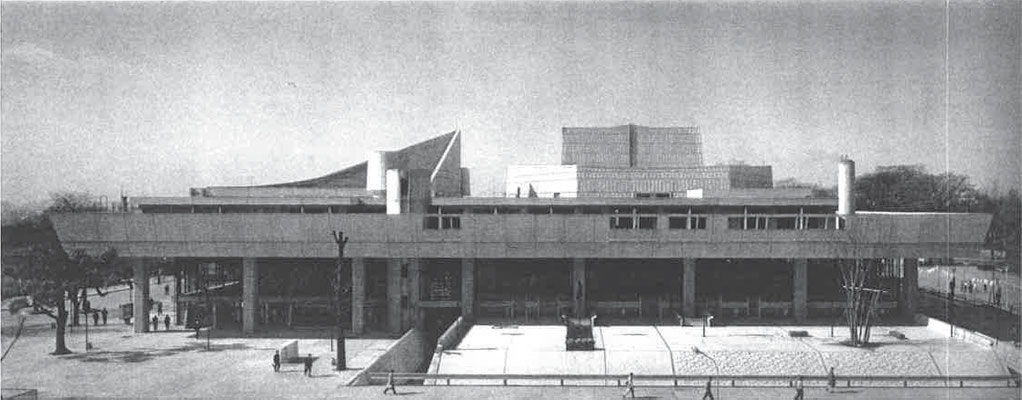

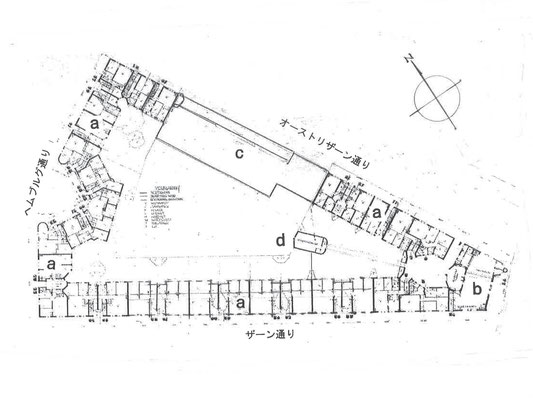

東京文化会館は上野公園の一画に建ち、大小二つのコンサートホールからなる。大ホール(2303席)は本格的なオペラの上演が可能に計画された。客席側は6角形平面で、4層のバルコニー席を巡らし天井高く気迫が漲る。室内楽用の小ホール(645席)は2階にあり、正方形の架構の中に舞台と客席を対角にセットし、奏者を聴衆が囲み親密感がある。

上野駅側に聴衆と演奏者、各々の入り口がある。聴衆は入口ロビーに入り、2階にあるレストラン下へ進むと左手に小ホールへの斜路、さらに進むと広いホワイエに達する。天井高は7mを越え、公園の緑がガラス越しに見える。10.8mグリッドで建つ角を丸めたコンクリートの独立柱は公園の大樹に呼応し、反り上る大庇は外部を呼び込む。公園・都市空間との一体感と日常からの解放感を感じる。

大小ホールのホワイエは離れているが同一天井面下にあり、幅広の斜路で繋がり連続している。1階には他に事務関係室、舞台レベルの地下に楽屋やリハーサル室、大庇に囲まれた4階に音楽資料室や大中小の会議室などがある。前年完成の類似の京都会館と環境、空間構成は異なるが、共に、都市空間を内包する建築として意義深い。

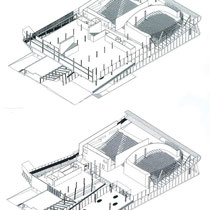

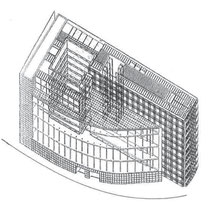

国立代々木競技場は前回の東京オリンピック時に米軍の代々木ハイツ跡地に建設された。吊り屋根構造の大小二つの体育館からなり、大は2本柱、小は1本柱でカテナリー曲線の上昇空間を形成し、頂部から自然光が注ぐ。

プランは、大は巴二つを逆転して重ねた形、小は巴一つの形である。それぞれ約1万3千席と4千席である。傾斜する地形に対応して歩行者デッキをL型に回し、大小体育館を関係づけ、デッキ下に必要諸室を収める。客席とアリーナを大きく包む空間は競技者と観客の一体感を生み、尾のように伸びる部分は、原宿側と渋谷側に向いて開き、観衆の入場や一斉退場にスムーズに対応する。吊り屋根構造による空間特性を十全に活かしている。

当初、大は水泳、小は籠球の競技場として造られたが、現在プールは廃され、各種の球技や体操競技に使われている。上昇する高い空間には縦横に躍動する競技こそふさわしい。世界的に見ても20世紀屈指の建築空間と言える。

これで、建築の空間に注目して選んだ遺産を巡る旅を閉じます。お読みいただきありがとうございます。

ブリッツ・ジードルング 1925~1930年

ブルーノ・タウト/マルティン・ワーグナー

戦間期の集住空間

これまで、20世紀に入ってから設計されて現存する建築の中から、空間構成の発展と展開に貢献した欧米の単体建築を年代順に22選び、論評してきたが、連載残りの2回を、集合住宅群と日本の建築に当て、補うことにする。

戦間期の欧州では都市への人口集中があり、ウィーンのカール・マルクス・ホフなど諸都市に優れた集合住宅群が多く建設された。日照と標準重視の住棟平行配列へ移る直前の時期だ。その中から二つを採り上げる。

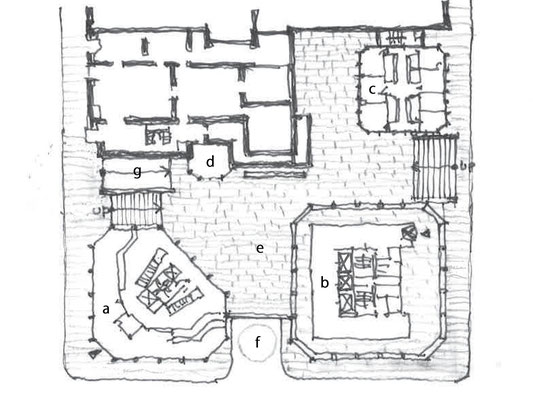

アムステルダムのエイヘン・ハールト集合住宅は中央駅の西北側市街に位置する。設計はM.デ・クレルク。矩形ブロックと鉄道線路沿いの2つの鋭角的な3角形のブロックからなる街区構成型。注目はその3角形のブロックの一方で、5階建て階段室型103戸の住戸の他に郵便局と小学校を収め、中庭に集会所を備えているのが特色だ。

煉瓦貼の外壁は一部うねり、シンボリックな塔が建つなど表現豊かで、機能性重視の建築家に批判された。だが、空間構成は合理的で、方位に着目すると、日照を得にくい北東棟に小学校を収め、鋭角の街角部分を2層にして郵便局に当てている。各々窓の形状が異なり、屋根を葺き下すなどその表情は内部機能の表出であると共に都市空間としての街路の内壁でもあり、街並を豊かにしている。

一方、タウト設計のブリッツ・ジートルングはベルリン郊外の団地である。中央の馬蹄形の棟は半地下と屋根裏を持つ3階建て。その南北には勾配屋根付きの2階建てテラスハウスを両側にともなう道路が数条ずつ伸びている。主要幹線沿いは4階建てである。

馬蹄形に囲まれたエリアは何かに使う広場ではない。中央に小さな池がありそれを高木が囲んでいる。氷河期に削られた窪地なのだ。それを場所の記憶として遺し、鎮守の森のように団地の精神的な中心にしている。テラスハウスの住棟間は離れていて中心線上に背割り通路が貫く。住棟までの土地は私的なクライン・ガルテンで埋め尽くされ、菜園や花壇は手入れが行き届き、住民が生活をいつくしみ楽しんでいる様子か濃密に伝わってくる。

住戸はすべて階段室型だが、協同組合成員の具体的な居住者に合わせ、複数のプランが用意され、多様な家族の生活に対応し、住み継がれてきた。

この2都市と共にロッテルダムやフランクフルトなどのこの期の集合住宅群は近いうちに建設100年になる。その多くが現役で、大事な空間遺産になっている。

国の有様を示す議場空間

20世紀は、諸民族が解放されたが、戦争が絶えぬ世紀でもあった。前半には核兵器が開発、使用され、大戦後、東西冷戦が長く続いた。この激動の時代に翻弄され、数奇なまでにその国の歴史を体現する国会議事堂がある。年代順のこの連載最後の建築として、1999年、旧議事堂を抜本的に改修完成したドイツの国会議事堂を採り上げよう。

再統一した'90年10月、国会議場は激論の末、戦後、議場として使用されずにきた旧議事堂の場所に決め、'92年に国際指名コンペが行われ、香港上海銀行を手掛けた高度技術駆使の第一人者、ノーマン・フォスターが選ばれた。

場所はベルリンの中心部、旧西側でブランデンブルグ門と指呼の位置。旧議事堂はパウロ・バレット設計で混合様式、1894年に完成した。中央部にガラス屋根を載せ、直下に議場を置いた左右対称の日の字型プランで3階建て。1919年の革命を経て共和国になるが、右翼テロの横行で議事堂を使えずワイマールにて憲法を制定した。進歩的なその憲法下でナチスが台頭。ナチスは'33年に議事堂に放火して共産党員に罪を着せて弾圧し、ヒトラーは全権委任法を可決させて独裁政治に突入し、大戦を起こす。大戦中は要塞として使われるも'45年春、ソ連軍によってベルリンは陥落し、屋上に駆け上ったソ連兵によって赤旗が掲げられ、その写真は世界に伝播しドイツ敗北の象徴となる。戦後、国会はボンに移し、簡略な修復後、博物館に使われた。

外壁を残し、内部は各階、旧プランの輪郭を踏襲するも構造ぐるみ新たに造り、権威主義と無縁に現代的に設え、議場の上部に新しいガラスのドームを載せた。議員と市民は分け隔てなく中央の同一口から出入りする。

1階は議場の他に議会事務室や党派の会議室、2階は議員の事務室、3階は政党事務室やプレスロビー。外壁の内側にはソ連兵の落書きを残し、歴史を伝えるほか、要所に現代アートが据えられて明るい。訪問者は専用昇降機で屋上テラスに行ける。カフェもあり、何より、ガラスのドームの内側に設けられた螺旋状の斜路を巡って頂部の展望台に登れることだ。眺望の良いそこは会議場の真上で、国民こそ主権者であると明快に表現しているようで、ユーモラスでもある。デモクラシー国家の議場の有様を遺憾なく示している。

ドームの中心にはラッパ状の反射鏡が建ち、議場への光を調整し、かつ筒を利用して自然換気を行っている。空調温熱源に再生可能なバイオ燃料を使い、排熱で発電し、蓄熱には深い地下水脈を活用、CO2排出を抑える工夫を重ね、地球環境に配慮した。この面でも国の有様を象徴するように、持続可能性を重視した議場空間を実現したのだ。

連続展開する空間

'90年代の建築設計思想に少なからず影響を与えた組織にレム・コールハース率いるOMAがある。仏国立図書館('89年)やジュシュー大学図書館('92年)のコンペ案が注目された。前者は書架で埋めたキューブの中に閲覧室をヴォイドで穿つ案。後者は規則的に立つ柱の中に街路を引き入れ、スラブを立体的に連続させる案で、斬新であった。

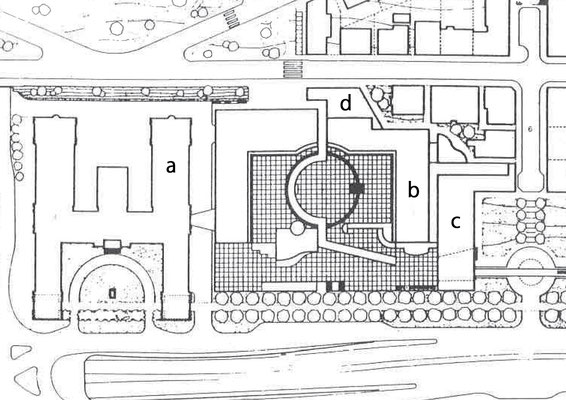

そのOMAは、'85年、ユトレヒト大学から、市の東側にあるキャンパスの再整備計画を依頼された。そこは開発された時代を反映し、近現代建築の学部校舎や研究施設が分散して建ち、相互の関係性が乏しい状態。その整備方針に沿う最初の建築がエディカトリウムである。

全学の共用施設であり、学部を超えた出会いと交流の中心施設である。併せて国際的な学会も開ける400名と500名収容可能な2つのオーディトリアム型の大講義室を備える。また、一人一机の150名~300名収容の試験ホール4つやパーティなど催事も行える学生、教職員共用の1000席のカフェテリア、自由に学生が集えるラウンジなどを含む。

敷地は、市街地から進入する東西方向の構内幹線に面する南側、ほぼ中央に位置する。

この幹線側の立面に断面構成が明瞭に現れている。1枚のコンクリート・スラブが東端の入口から斜め上方へ、地面が連続するように緩く伸び、中間で水平になるが再び上方へ斜行し、端部では丸みを帯びてめくれ上がり、半円壁に変貌して反転し、屋根スラブとなる。この屋根スラブは中空に浮く逆コの字型のスラブの中間へ4層レベルで伸びる。地上から2階への斜面斜路、水平部は2階の床、続くは大講義室の段床の部分。逆コの字の底辺と伸び来る内部化した屋根スラブは3、4階の試験ホールの床だ。大講義室の下、1階は、徐々に天井が高くなるカフェテリアである。一枚のスラブの表裏に特性ある空間が連続展開する。

平面は各階縦横十文字に4分割しており、1階中央にカフェテリアへの進入路と2階への斜路を割り込ませ、2階に広い横断スペースを設け、併存する大講義室やラウンジへ導いている。二つの講義室の間は幅広の緩い階段が貫く。2階では、大講義室に対向してラウンジがあり、その上3、4階は試験ホールの配置だ。2つの大講義室や3階の試験ホールの外周は通路が巡り全体に回遊性がある。幹線側の大講義室の側壁は湾曲しており、その北側壁は全面ガラス壁。明るく清々しい。南側の大講義室は閉じ視聴環境を機器に委ねる。特性が異なる2室を併置している。

その頃のOMAが実現した建築は、複雑に錯綜するか、即物的で粗くなりがちだったが、この建築には、創意が活きて質を伴う洗練があり、伸びやかな空間構成がある。

異文化の特質抽出と空間化

フランス革命200年を記念して、ミッテラン大統領時代の1980年代、パリの都市再生計画と9の文化施設を建設するグラン・プロジェが実施された。ルーブル美術館の大改造や新国立図書館、オルセー美術館、ラ・ヴィレット公園などだが、アラブ世界研究所もそのひとつである。

フランスとアラブ18か国(当初)が協力してアラブ世界の文化、精神世界を研究し、情報発信する機関であり、フランス、欧州とアラブの文化交流の促進を目的とする。そのため、常設のアラブ美術・文明博物館を中心に、ふたつの企画展示室や公共図書館、会議室、400席の講堂、事務室の他にレストランやカフェも設けられた。

ジャン・ヌーヴェル設計で、完成は'87年。

場所はセーヌ左岸、カルチェ・ラタンの東部、近代建築で校舎・研究棟を構成したジェシュー大学キャンパスの最北部。下りくるセーヌ川がサン・ルイ島にぶつかり左にカーブする変曲点、それに沿うサン・ベルナール通に面し、西端はサン・ジェルマン大通りとの交差部に接する。

大学校舎側のフラット立面の南棟と道路沿いの緩いガラス曲面の北棟の接近する2棟からなるが、昇降機や階段を集中配置した東側のコアで繋がっており、5階の奥には中庭コートを内包する。パリ中心部の規制に従い高さは旧市街のアパート同様に中層。南棟には主に図書館や会議室、事務室、ふくらみのある北棟には常設の美術・文明博物館を収める。講堂は大学校舎との間の広場の地下にある。北棟は2層分低く、屋上は眺望のよいテラスでカフェがあり、ノートルダム寺院やパリ中心部を眺められる。

コアのある東側を除き他の壁面は方位により異なるガラスで覆い、光熱量を調節している。南面のガラス壁全面にカメラの絞り機構を応用した光量自動調整装置を付けている。筆者が訪ねた時には故障していたが、一種のスクリーン機能は果たしており、アラブの町家の窓に付けられた適度の遮光と微風を通す建具・マシュラビーヤを思い出させる。中庭コートに面する部分も2重皮膜で、ここにはガラスと白大理石をスライスした薄い正方形切片を金物で繋ぎ合せた精巧なスクリーンで覆っており、透過した光は室内に浮遊感を生む。展示品のアラブの繊細、精妙な美術工芸品が放つ香気と一体化して、穏やかな光漂う神秘的とも言える空間を現出している。

5階の中庭コートは特定の活動用でなく、自然採光のためと思うが、アラブの伝統的な住居のパティオに通じる。

都市の文脈、場所性を活かし、アラブ・イスラムの建築文化への敬意を基に、とりわけ光の扱いの特質を抽出しての現代建築への翻案、適用が秀逸である。

中央吹き抜けのハイテク・ビル

バブル経済が日本で過熱した'80年代、建築では「ポスト・モダニズム」がもてはやされ、表層を過去の様式の部分的引用で装うなどが流行した。しかしその流れに空間構成上の革新はない。一方、この時期にモダニズム建築の底流にある技術重視を積極的に継承し、新素材の導入やプレファブ工法を徹底した建築が出現する。その担い手の一人のロジャーズはパリのポンピドゥー・センターをレンゾ・ピアノと協働で完成('77年)させ、翌年に独立。同年にロンドンの金融の中心地シティに建てるロイズ保険組合の本拠ビルの指名コンペで最優秀賞を得る。完成は'86年。

ロイズは20世紀に2度建て替えをしており、要求は、拡張や内部の改変の柔軟性重視と環境への貢献、世界の保険業務の中心としての地位に見合う高い質の確保であった。

敷地はシティを東西に貫くリーデンホール通りに面する不整形の四辺形である。その中に約42m×64mの矩形の業務空間を収め、外側に階段と昇降機ロビー、トイレ・ユニットを一組として層を重ねたタワー6本を分散配置した。これは、設計者が自認するようにルイス・カーンが主張した主(サーブド)、従(サーバント)空間の適用である。

保険取引の場である「ルーム」は道路面から2.5m上ったレベルの中央部分に約10.5m×約31.5mの広がりで設け、この階は2層分の高さを与えた。その上部は屋上まで吹き抜けで貫くアトリウムで、ガラスのボールト屋根を載せている。基準階はロの字型プランだ。外壁側は光熱の入射を調整し、主たる自然採光はアトリウムからとなる。

全体構成は、北側のリーデンホール通り側から、由緒ある低層のマーケットがある南側へ、13階、10階、7階と下がる段状構成である。

タワーの最上部に空調機械のパッケージを載せ、各階への給排気ダクトはラッキングして外部露出、大規模改修工事時に外部作業で対応可能としている。内部では2重床にして空気を入れ、床から吹き出している。

構造円柱や露出ダクト、タワーの分節された構成要素は、街並みを構成する様式主義の石造建築の円柱や凹凸とスケール感が近似し、仕上げ材は両者とも素材で無彩色であり、違和感を緩和している。

この空間構成は、F.L.ライトによる、今は無きラーキン社ビル(1910年)を想起させる。労働の一体感醸成のため中央5層吹き抜けで天窓採光、初の空調の執務空間。外側に階段、縦ダクトを配す。完成直後に見たベルラーヘは深く感銘し、欧州の若い建築家に伝えた。時はモダニズム建築の胎動期。失われた画期的な空間構成が同じ世紀内に、ハイテクノロジーを用いて大規模に蘇ったとも言える。

シュトゥットガルト州立美術館

本連載12回目で採り上げたレスター大学工学部校舎の設計者スターリングは、その後、ケンブリッジ大学歴史学部図書館('66年)やオックスフォード大学の学生寮('71)などを完成させ、モダニズム建築の批判的継承による現代建築化を牽引した。そこには、英国の産業革命以来の工業技術と煉瓦造の工場や倉庫など実用本位の建築からの学びがあり、それを「ファンクショナル・トラディション(機能主義の伝統)」と称した。ハイテク志向のフォスターやロジャースに影響を与えたが、スターリング自身は建築の建つ場所の文脈重視に転じ、'70年代半ばからのドイツでの複数の美術館指名コンペを経て、実施権を得た新シュトゥットガルト州立美術館においてその関心事を結実させた。

敷地は、市の中央駅に近く、西側の幅広い自動車道と、それに平行の約100m離れた東側斜面上部の街路との間、高低差、約12mの斜面地である。北側には棟がH字型の新古典主義様式の旧美術館が建ち、南側には道路が通る。

プログラムは、美術館を主としつつも中、小劇場や音楽教室、図書館を含む複合施設であり、それに斜面の上下道を結ぶ短絡歩道が求められた。

新美術館は3層で、自動車道レベルに駐車場を設け、その屋上を人工地盤に見立て、入口階とした。この階の基本平面は矩形だが、内部中央にロトンダと呼ぶ厚い壁の円筒形、屋根無しの彫刻展示とくつろぎの場を兼ねたコートを設けたのが特徴だ。前面はうねるガラス・スクリーンで押し出し、エントランスホールを拡げている。南側には道路対向面の将来計画を見越して逆L型の劇場と音楽教室棟を加えている。ピロティがある図書館は4階建てで斜面上の街路に面して建ち、街並みの一要素になっている。内部は、特別展示室、ロトンダ、講堂を併置し、エントランスホールには独立構造の受付や上階への斜路、昇降機の櫓を布置して動きを誘う。その上階は、H字型旧棟に呼応してロトンダを囲む凹字型の展示室棟とし、この階で旧棟と結び、ロトンダとの間の屋上は彫刻展示テラスとしている。

ロトンダは、シンケル設計のベルリンのアルテス・ムゼウム(1830年)を想起させる。その翻案だ。その内壁に沿って上部の図書館脇から短絡歩行路を導入貫入させ、内部に閉じず都市空間に繋げて開き、市民と来訪者の出会を仕掛けている。また、ワイセンホーフ住宅展示場('27)がある都市であり、今もコルビュジェなどの建築が遺る。図書館棟はモダーンな設えでそのオマージュだろうが、遊びに堕せず全体を市民に意味ある空間にし得ている。

つまりこの美術館は、場所の時間的空間的、伝統文化や都市空間の文脈に応える有様を説得的に示しているのだ。

立体格子に組まれた高質な空間

東京で世界デザイン会議が開かれた1960年、欧米から気鋭の建築家達が来日した。ルイス・カーンもその一人だ。当時、学生だった筆者はカーンの講演を聞く機会を得たが、そこでは建築空間をサーバントとサーブドのスペースに分けて論じた。それを直截に実現したのが同年完成のペンシルバニア大学医学研究所だ。後年この建築を訪ねると、ガラスにグレア防止のアルミシートが貼ってあり、研究者から別用途への転換提言を聞いた。欠陥を抱えていたのだ。カーンはそこから学び、幾多の注目作を造り続け、到達したのが最晩年のイエール大学英国美術センターである。

イエール大学の校舎や施設はニューヘブンの街を構成する重要な要素だ。この建築は直交する街路の角地に建つが、一方の街路には、カーンが世に認められる契機となった大学のアート・ギャラリー('53)が建ち、少し離れてルドルフ設計の建築学部校舎('63)がある。

カーンの建築は、ルームが建築の元初であり、自らの広がりと構造、光を持つとの考えから、ルームを単位に連結、集合させる特徴がある。また、近現代建築が人の活動と移動を重視して空間を連続的に編成し、水平性志向が勝るとすれば、対して、平面は幾何学的で壁構造と組積造を多用して区切り、留まり在ることを重視し、静的で彫り深い垂直性志向が強い。それは、モダニズム建築のパイオニアが否定したボザールの構成法の復活と言われる。

しかし、この建築は、壁面がフラットな直方体の重さを感じさせぬ落ち着いた都市型建築である。

寄贈された英国近代の収集美術品を展示し、研究する施設であり、オフィス、図書館と講堂を備え、展示室は大きさの異なる絵画、彫刻、家具工芸品への対応が必要で、この敷地に存した商店の収容も求められた。

これに対し、1辺20f(t

約6m)の正方形グリッドを縦6列、横10列で平面構成し、地下1層、地上4層のラーメン構造の立体格子に諸空間を組み入れ整序している。街角をピロッティにして奥に入口を設け、内部に入ると柔らかな自然光が満ちる4層吹き抜けのコートがある。さらにもう一か所、2階の奥に円筒の階段室が屹立する3層吹き抜けのホールがある。大絵画の展示室で図書館入口もある。この中央部分の二つのボイド空間の周りに展示室他が配置され、人は周回する。また、吹き抜け壁面の開口部を通して位置を知り、一体感を得る。屋上はトップライトを各グリッドに載せ、最上階の展示室と吹き抜けホールに光を注ぐ。

モニュメンタリティ追究から脱して空間自体を対象化し、単純なフレームの中に垂直のボイド空間とその周りに水平の展開性を重ね、晴朗で高質の建築空間を遺した。

囲い込まれた都市空間

超高層ビルが街並みを形成するニューヨークに、1967年、高さを1次規制高160ft(約48m)に抑え、大きな吹抜け空間を内包するフォード財団本部ビルが完成した。‘30年にクライスラービルが建った東42番通りに面し、国連本部に近い。設計はエーロ・サーリネンの下で主任建築家を務めたケビン・ローチとジョン・ディンケルーである。

当時の米国の事務所建築は、モジュールに則るユニバーサル・スペース状の基準階にエレベーターや階段、トイレなどを集約したコアを効率よく配置し、テナントはその空間を小割りにするのが一般的であった。20世紀の遺産でもある超高層ビルも同じで、高度の技術を要しはするが、独自な空間構成は下部2,3層と最上階で、中間に画一的な基準階を容積率の限度まで積むだけであり、5,6層分の建築とさして変わりはない。特に賃貸ビルはそうである。

フォード財団本部はそれらと異なり条件に恵まれ、社会貢献を目的とする財団に相応しい建築が求められた。使命に励む勤務員の一体感の醸成と快適性の実現である。

敷地の南側は東42番通り、北側は1層分地盤が高い東43番通りに接し、西側は既存ビル、東側には高木繁る小公園がある。この条件から、基準階のフロア形状は西側と北側に辺を持つL字形にし、且つ、L字型で南東に開く空間の南と東側にガラス・スクリーを建てて囲い込み、頂部まで吹抜けにしてフロア間の一体性を図った。吹き抜け部分の屋根はガラスである。地下には講堂を設け、最上階2層はロの字型にフロアを回し食堂などにしている。

さらに、1階は、南側の地上面から、北側へ向けて上り斜面とし、そこに高木を含めた植栽を施し、無機的な都市内に囲い込まれたオアシスのような空間を創出し、快適性に応えた。ウィンター・ガーデンではヤシなどを植え、南国的気分を演出するのが通例だが、ここでは東側の小公園の樹木と視覚的に一体化するようにアカシアやモクレンなど類似種を植えており、内部を高温多湿にする必要はない。

車での訪問者の入口は北側で、ガラス面を内側に下げて車を引き込み、入口ホールを設けている。南側の入り口は回転ドアの1か所だけだ。一応、市民も自由に出入りできる。入ると北側の入口ホールに向かう緩い直進階段と横には自然林のような植栽内を散策できる通路がある。しかし散策路に休憩用のベンチがない。残念ながらこの空間は内向きである。財団の現在の目標の「不平等への挑戦」に照らせば、もっと自由にオープンにすべきとの批判は残る。

それでも評価するのは、後に新宿NSビルやシカゴのイリノイ州センターなど世界の諸都市に実現した市民に開放されたアトリウムの可能性を先駆けて示したからである。

環境合致の別荘棟と入れ子空間

戦後、世界に普及した近代建築は普遍性や標準化を重視し、地域や場所の特性に応えておらず、画一化やマンネリズムに陥り、1950年代後半以降、その乗り越えが顕在化する。ここ数回、採り上げたのはその代表的建築であるが、土着の建築への関心が高まりつつあったこの時期に完成したシ―ランチ・コンドミニアムもそのひとつだ。

場所はサンフランシスコ北方、約150km、太平洋の荒波が打ちつけ、海からの西風が絶えず吹き抜ける崖上の牧草地。かっては森林で覆われ、林業で栄えたが、後に牧場にされた土地だ。ある不動産業者が都市中間層の週末住宅地化を思い立ち、造園家ローレンス・ハルプリンに環境調査を依頼した。造成開発はせず、地形、植生を活かした建築計画を旨とした。最初の建築を任されたのは、チャールズ・ムーア率いる4人の建築家のグループMLTWである。

10戸の集合別荘とガレージ棟に分け、別荘棟は二つのグループが中庭を囲むように2列で地形に沿って下り、最後に結ぶが、中庭から外へ潜り抜ける隙間を設けた。外装は土地の農家の納屋にならい地場産のレッドウッドの荒引き厚板張りとし、それを内部にも現わしている。

集合別荘は、海岸の眺めが異なるように各戸に大きな出窓を設け、それを戸別の個性としている。頂部の3戸を除き、2枚の大屋根で海に向かう下り地形に沿うように葺き下し、海からの風に逆らわず、軒、庇は一切付けず、吹き上げに備えている。風から守られた中庭は地面の勾配そのままだが、一カ所、正方形の木製デッキを水平に設け、居住者の日光浴や集まりの場にしている。多くの別荘の入口は中庭側にある。

戸別の室内は、片流れ屋根の野地板現わしで、内部は1辺24ft(約7.3m)の立方体に相当する1室空間である。その中に、4本の木の円柱により手摺り壁で囲まれた床を支え挙げ、そこを寝室としている。別に、1階では厨房を、2階では浴室、洗面、トイレを集約内蔵する巨大家具と呼ぶ箱型装置を建てている。ここだけ差異づけて青、赤などの原色でスパーグラフィックを施し、寝室と結ぶ。その寝室は上部から囲むようにテントを下げて閉じることができる。この寝室や箱形装置は、いわば建物の中の建物であり、一種の入れ子構造になっている。

4本の柱で囲まれた寝室下の空間には暖炉を据えて親密な領域に設え、一方、窓台がベンチにもできる大きく張り出した出窓は視界広く移り行く海岸風景を楽しめ、開放感を与える。1室内に対比的空間を巧みに配分している。

場所の諸々の条件を充分に活かし、環境に合致した、ここならではの風景にもなる建築が実現したのである。

都市内アメニティ空間の創出

チームⅩの活動を中心的に担ったのは、英国のアリソンとピーターのスミッソン夫妻である。夫妻は、子どもたちが路上で遊ぶ写真を見て啓発され、生活空間としての街路に注目し、集合住宅の廊下を街路に見立て、単なる動線としてではなく、住民同士の出会い空間と捉え直し、住居入口前に繋ぎの空間を設けることを1952年のコンペで提案した。オランダのファン・アイクはそれをもとに「中間領域」概念を導いた。英国ではその後、大規模な集合住宅団地において、街路に見立てた開放廊下・空中街路を3層ごとに設け、複数棟を貫通させることが盛んに実施された。

そのスミッソン夫妻が手掛けた代表的な建築が、エコノミスト・ビルである。場所はロンドンの商業の中心地、ピカデリー・サーカスから西に数百mの緩く南に下るセント・ジェームス通りに面する。歴史ある通りで、6階建前後の建物が街並みを形成する。

法規的制約が種々あり、以前建っていた建物の容積を超えることはできず、周辺との調和はもとより、高層にする場合は何らかの都市への貢献が求められ、かつ、少し離れた公園からの景観上の制約も厳しく規制されている。

そのような制約条件を前提に、1棟建てを避けて分棟にし、新規の3棟と隣接既存建築の一部増築で構成している。通りに面する棟は街並みに合わせて高さを抑えた銀行棟、その奥に周辺より抜き出て高いエコノミスト・ビル、並べて高さが異なる住居棟の配置である。

すべての立面は、灰色で幾分租目の石を貼った柱、梁、架構現わしで、そこに大きなガラスが嵌められている。周辺の様式主義的な建築に材質、色調やスケール感で同調しつつも、差異化した現代性が感じられる建築になっている。

特徴は、複数棟の間を、路面から半階上げて誰もが通り抜けられる歩行者デッキ、小広場を設けたことだ。下は駐車場である。

夫妻は、‘58年に行われた東ベルリンの都市計画コンペにおいて、成長と変化に対応するインフラ・ストラクチャーとして、地上の道路は車に当て、その上部に網目状に張り巡らす歩行者デッキを提案した。そのコンセプトの切片と思われなくもないが、ここは、1ha足らずのミニ開発であり、そのような俯瞰的都市像からの発想というよりは、眼目は外部空間であり、集合住宅の廊下の提案のように、市民、生活者目線でのアメニティ空間の創出と言える。

日本でも'66年に、分棟配置してプロムナードを既成市街地に組み込んだ埼玉会館(前川國男)と代官山ヒルサイドテラス第Ⅰ期(槇文彦)が完成し、既存市街にアメニティを求める動きがある。その世界的気運の先駆けである。

独自の機能空間の立体的統合

戦後復興期の1950年代、モダニズム建築が主流になり世界中に普及した。普遍性、国際性を重視した建築に対し各国で地域性や伝統との関係が問われ、北欧、日本、メキシコなどで土着化の努力がなされた。一方、空間構成がマンネリズム化して、批判が起きる。

'50年代末から'60年代初頭にかけて、その乗り越えの試みが起こり、欧州ではCIAMを批判する建築家達がチームⅩを結成した。米国ではルイス・カーンが幾何学的な空間構成を追及して注目される。同時期、英国に、カーンの静的な形式性と対照的なスターリングとゴーワン設計のレスター大学工学部校舎が完成した。

レスターはイングランド中部の中規模都市で、敷地はキャンパスの奥の北側を公園に接する変形地。

工学部校舎なので、重量機械を配置する平面的広がりを必要とする実験工作室や、実験台を備えた教壇机がある階段教室、窓側外周部に実験台を回した実験室棟と事務棟が主な構成要素である。実験工作室が敷地の過半以上を占め、他の諸室を平面的に別棟で配置する余地はない。その実験工作室の1階立ち上がり壁の高さに揃えたクロークやトイレを収めた外装煉瓦の基壇を、ピロティを入り口ホールとする高層の事務棟を挟んで配置し、その基壇の屋上の2階へ斜路で導き、そこにも入り口を設けている。事務棟の3、4階には壁構造の2層分の階段教室を抱え込むが、横幅は大きく、事務棟の架構からはみ出し、片持ち出しになる。5階から7層を事務室とし、実験に必要な水圧を得られる地上30mレベルに水槽を載せている。事務棟は高架水槽塔でもあり、この水槽重量を片持ち出し階段教室とバランスさせる力学的な抑えにもしている。

実験工作室の鋸状のガラス屋根は、北側採光のため建物の南北軸に対して45度にセットし、南面する内側には断熱ボードを貼って遮光している。エレガントに収めた端部は何かの結晶体のようである。

階段教室の床の裏面は迫り上り、ピロッティ入り口のキャノピーとなって、学生を迎い入れる。昇降機シャフトと階段塔の間は透明ガラスサッシュ、壁は内外とも同じ煉瓦色のタイル貼、上階へ行くほど利用者が少なくなることから面積を減衰させた各階ホールは外的内部の設えだ。

この建築の注目すべき空間構成の画期的な特徴は、バウハウス校舎のように諸室を平面割り付けとするのとは異なり、機能別に独自の最適空間を探り出し、それぞれに個別の架構を当て、階段、昇降機の縦動線シャフト共に分節して、人の動線と物・材料の搬出入経路、構造の合理性などを基に、全体を立体的に高度に統合したことである。

「まちのような家、家のようなまち」の空間

ドゥブロニクで1956年に開かれたCIAM・10回大会は、近代建築を主導してきた巨匠たちと会議を準備した若手の建築家たちの意見が対立し、CIAMは解散する。ル・コルビュジェは、伽藍が白かった時代のように、近代建築、近代都市の偉大な総合への努力を求めた。それに対し若手の建築家たちの関心は、拡大変化を続ける都市の現実と増加一途の車による混乱であり、それに関わる建築の有様であった。彼らはチームⅩを結成する。アムステルダムの「子供の家」の設計者ファン・アイクはその一員だ。

場所は、市街の外縁にあり、東側には都心とスキポール空港を結ぶ幹線道路が走り、北側には道路と運河を隔ててオリンピック・スタジアムが存在する。

この施設は孤児院である。子どもは生後数カ月から20歳までの約125人だが、市中の子ども同様に幼稚園や学校に通い、働きにも出ている。スタッフは約40名でうち12名は施設内に住む。

子どもの生活棟は年齢別に、0歳から10歳までと10歳から20歳までの2群に大別している。年齢別小集団のプレイルームでもある共用空間と個室群を1ユニットとし、年少側は乳児から10歳までを4ユニットに分け、それに児童病室棟が加わる。年長側は10-14歳,14-20歳の年齢別をそれぞれ男女に分けて4ユニットだ。2群は各ユニットに中庭テラスを組み込み、日照などの公平性に配慮してクラスター状に雁行配置している。年少群は平屋だが年長群は個室が2階である。これらが内部通路で繋がっている。

訪ねる人は、交差点から広めの歩道を進み、左折してフロント広場に入り、2階建てのスタッフ棟のピロティをくぐり中庭コートに到達する。そこに面して年少、年長各々の入口がある。都市空間から迎い入れの空間、内部的外部の中庭、仕上げが外部と同じ外部的内部の内部通路、共用空間、そこを経て個室に至る。子どもはこの逆をたどって学校他に出かけるのであり、都市空間・社会へ向かい段階的に開放度を増す緩衝媒介空間が注意深く設定されている。

スタッフ棟以外の複合的な空間は、円みのある方形屋根の3.36m×3.36mのユニットと、1辺がその3倍の大きな方形屋根を載せる2タイプだけで構成している。外観は小さな家の群れのようにも見える。設計者は、見上げがドーム状の大小の屋根が連続する空間を歩みながら、部分と全体、小世界と大世界、統一と多様性の対比の感受を望み、「まちのような家、家のようなまち」を意図したのである。

現在はNPOなどのオフィスとして活用されている。オランダは大分前に12歳以下の施設擁護は廃止し、里親委託に変え、さらに家庭内支援、家族再統合を推進している。

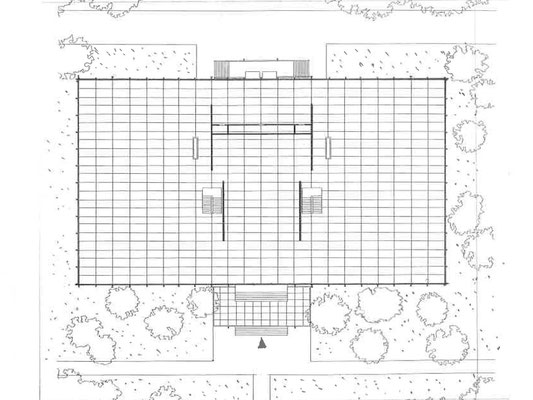

一室無限定空間の可能性

ナチス政権の圧迫が一段と強化した'33年、校長ミースはバウハウスの閉校に追い込まれる。個人の活動も制約され、‘37年末に招かれて渡米すると、翌年、シカゴの建築家の推薦でアーマー工科大学の主任教授に就任する。その翌年、同校は別の学校と合併してイリノイ工科大学(略称IIT)となり、キャンパス計画を任される。鉄鋼生産を含む工業都市でもあり、19世紀末に鉄骨造の高層建築が勃興したシカゴが活動拠点となったのは僥倖であった。

‘38年から始まるIITキャンパスの全体計画は校舎、施設群をすべて鉄骨造とし、10数年かけて実現していく。24ftt×24ft×12ft高のモジュールで敷地全体を覆い、校舎相互の関係性、外部空間の流動性を追究し尽くし、'40年に配置計画を定めた。ミースの建築観の根底には科学技術を重視し、時代精神の発露志向がある。鋼構造による建築空間の追求はそれに適う格好の対象であったであろう。

クラウン・ホールは建築と都市計画、デザインの3学部の校舎で、完成は'56年、キャンパス最後期の建築である。半地下1階、地上1階の構成で、下階の採光のために地上1.8mにした床上に、36m×66m×天井高さ5.5mの無柱の大空間が広がる。半地下は6m×9mグリットで柱が建つRC造。その箱に外接して、スパン36mのプレート・ガーダーを両端で支えるH型鋼の柱で門形を構成し、桁行18m間隔で4組建て、両端部を6m持ち出した屋根のジョイストスラブを吊り、その架構の四周をガラスで包んでいる。

南北両面、中央スパンに入口を設けた。日が当たる南面には中間レベルに踊り場テラスを設定し、古典的な正面性と記念性を端正に表出している。

内部は、中央ゾーンに一対の地下に至る階段と天井裏へ昇る空調ダクト、左右、前後に空間を分ける低い壁を設けているが、全体はひと繋りである。各学部、各学年の製図室であり、余裕のある空間が領域を分け、空間容量が大きく音は拡散して気にならず、学生同士の交流は自由にできる。天井の高い開放的なこの空間に身を置くと、気持ちが伸びやかに解放され、創造の場にふさわしいと実感する。

半地下は天井高3m程で、固定壁やガラススクリーンで仕切った教室と図書室、研究室、工作工房、事務室等があり、階段周りは談話ラウンジで、上階の一室空間を支える。

床と天井が平行の無限定空間は機能変化に応え得るユニバーサルスペースと呼ばれ、20世紀後半に、世界の様々な建築に適用普及し、やがてその均質性が批判対象になる。

クラウン・ホールは、校舎としての確固たる独自性の内に、普遍的なユニバーサルスペースの可能性を示唆する初期の建築空間である。

気候風土と場所に根差す建築空間

第二次大戦後、日本が初めて参加した五輪は1952年のヘルシンキ大会であった。その年、フィンランドの中部にある湖の島、セイナツァロに村役場が完成した。

設計者のアルバー・アアルトは戦前の'30年代、CIAMに参加し、パイミオのサナトリウムやビーブリの図書館などの優れた建築を完成させていた。戦後の復興期に入ると、コンペで次々と実施権を得る。村役場はその一つである。

戦前の建築は陸屋根で外装は主に白色、当時の国際的なモードに沿うが、戦後は勾配屋根を自由に掛け、煉瓦や木材など身近な材料を自在に使うようになる。

南側への緩斜面の針葉樹林の中に敷地はある。都市は遠く、村役場は生活必要施設を含む。全体は南に開くコの字型の棟とそれを閉じて中庭を形成する1棟からなる。コの字型の南隅の3階に議場を載せるが、他は地上2階建てだ。

主階は土で埋めた中庭を囲む2階である。東と北側が役場、西側は1、2階とも職員住宅で、南側に閉じるように図書館が置かれている。西側以外の1階には当初、薬局、書店他5店舗、銀行、理容店、ボイラー室などが入っていた。

図書館棟はコの字の棟と少し離して置かれ、その空き部分に階段を設けている。東側はアプローチ階段で、上ると右手が役場と議場、左手に図書館の入り口がある。玄関ホールに入ると左手に廊下がのびて役場の諸室へ導き、右側の階段を上り、踊り場で左折し数段上ると議場入口に、さらに進むと傍聴席レベルに着く。左巻きの螺旋状動線だ。

議場の天井は高く、屋根勾配に沿って傾斜し、煉瓦壁に渡された立体トラス状の2本の合成梁が屋根を支える。採光は主に北壁面中央の木製ルバー付き大窓による。

階段を上って中庭へ、または広く高い空間に出会うと一瞬、解放感による喜びを感じる。この単純なシークエンスを、アアルトは後に「ラウタ・タロ」など、度々用いる。

腰を高くして書架を置き、その上に高い採光窓を設けた図書館の設えも以後定番となる。

この建築の特徴は村人の必要生活施設を集約し、特異にも中庭に土を埋め、主階を2階にしたことである。

これは、この地方の寒気厳しい長い冬への対応であろう。暖房用配管を最短で回し、1階店舗の背後壁は土に接して寒気を防ぎ、中庭側に下る片流れ屋根は軒高低く、庭の植栽に日当たりよくする。廊下の暖房放熱器を包む低い窓台に観葉植物を並べ、上部は天井までの2重ガラス入りの木製サッシュを巡らす。廊下はサンルームになる。

ミースが均質空間を求め、コルビュジェが理念にもとづく計画に打ち込んでいた時、アアルトは村人の生活利便性を重んじ、気候風土に根差す建築を追究していたのである。

充実した居住空間と都市での孤立

第二次世界大戦が終結した1945年、フランスの復興相はル・コルビュジェにマルセイユに建設する集合住宅の設計を、条件を付けずに依頼した。'33年のCIAMで定めたアテネ憲章を基にする著作「輝く都市」('43年)で説いた「太陽・空間・緑」を謳う機能主義的都市像に共感してのことであろうか。そこでは都市機能を担う道具として住居単位、仕事単位、休息・娯楽単位、交通単位の概念を示し、住居単位が備えるべき生活施設に言及している。

マルセイユの「ユニテ・ダビタシオン」はその住居単位の最初の実現例である。逞しい柱で約8mの高さに支え挙げた人工地盤上に17層の住居・337戸と共用施設を納めている。幅24m長さ140mの住棟は長軸を南北にセットし、共用施設階以外の住居部分は中廊下が3層に1本、計5本で、地上の玄関ホールと4台のエレベターで結んでいる。

自然光なしの中廊下は、計画時に衛生関係者から「精神病の原因になる」と批判された。照明や壁面に色彩含め工夫が凝らされているが、薄暗いトンネルに変わりはない。それだけに住居内部の明るさが身にしみる関係だ。

住居は単身者用から4人家族向けまで全23タイプある。特徴は、標準4人家族の1住戸の東西面どちらか側が2層、断面がL型か逆L型で廊下を中心に二つ巴に噛み合っていることだ。1住戸は東西両面から日照を得られる。

居間のバルコニー側は吹き抜けていて光は奥まで届く。窓建具は木製で中間のRCの梁の上部は格子目のガラス嵌殺し、下部は4枚の折れ框戸、2枚づつ両側に折りたたむと部屋幅いっぱいに開き、バルコニーと一体化できる。幅広く分厚い木板の下框はベンチになる等、工夫が多い。

細かく配慮されたキッチンはペリアン担当で、デザイン密度は高い。よく幅狭さが批判対象になる子供室は、白ボードの現寸模型と異なり、床や家具、壁や棚に素材感があり、外への見通しと自然光が入るので狭さを感じさせない。

8、9階には商店とレストラン付きホテルや、洗濯室などがあり最上階には幼稚園がある。地上56mの屋上はさながらドライな空中庭園で、スポーツ・ジムと保育園が独立して建ち、屋外集会場やプール、300mの走行コースもあり、太い排気塔と相まち大型客船の上部甲板を想起させる。これらの共用施設は住居単位に備えるべきとされていた。

渾身の意欲作であり、今も居住者に愛され、内部の充実は明白だ。しかし、都市との関係は切れている。まさに海原を行く客船のように孤立し、複数棟建てても間隔は空き、相互に疎遠で都市性は生まれず、コルビュジェの都市像の誤りを証拠立ててもいる。その相反する評価を含めて問題作であり、20世紀中期を代表する空間遺産である。

柔和な光の事務作業空間

住宅では開放性を追究したF.L.ライトだが、住宅以外の都市内の建築では閉鎖的に造る傾向があった。ユニティ教会(1906年)やラーキン社ビル、後のV.C.モリス商会、グッゲンハイム美術館がそうで、採光は天空光が主であり、ジョソンワックス本社はその系譜上にある。

ラシーン市はシカゴから北上したミシガン湖畔の小都市で、ジョンソン・ワックス本社周辺は長方形グリッド状に街区分けされた低層の住宅地が広がる。

今回、対象とする事務棟と戦後'49年に増築された研究塔はちょうど一街区を占める。3方の道路から数m緑地帯を設け、後退させて外壁を建て、大事務室空間を囲んでいる。

全体は事務棟とガレージ棟の2棟で、間を2階の集会室が結び、直下に車路を貫通させて入り込んだ中央に玄関を設けている。ほの暗い車路から階段を数段上り、玄関を入ると3階まで吹き抜けた受付ロビーがあり、左右対称に設けられた回り階段とエレベーターが2、3階へ導く。そこを抜けると一挙に光の満ちた大空間が広がり息をのむ。

既存の欧米の事務所は部局ごとの部屋割が主流の時代、ここではペントハウス状の3階の役員室を除き、同一作業は同一空間が目指された。必要面積の充足のため、外周壁に沿って高さ2.9mレベルに奥行き約6mの中2階を巡らせ一体感を確保している。所々に螺旋階段を設け、中2階との連絡と地下の手洗い休憩室への動線としている。

外壁の目線レベルに窓はないが、屋根面と壁の取り合い部分と、中2階床下、給気、排気ダクト内蔵の天井面直下にガラスパイプを積み上げた採光欄間を回しており、その二重の光の水平帯により屋根や床が浮いているように見え、開放感を与えている。暖房は床暖房である。

39m×69mの事務室を、蓮の葉のごとく直径6mの円盤を高さ7.2mの柱で支える単位で縦1列6本、横10列、60本で覆い、四ないしは二つの円盤の間をガラスチューブで埋め、光を導いている。透過光は拡散してやわらかく、事務室中2階の四隅は4分の1円の曲面で入隅を消して陰がなく、腰壁手摺りの上下端も丸みを持たせ、光のグラディエーションが穏やかだ。また、ただ茫漠とした空間が広がるのではなく、6m強のグリッドで建つ柱がヒューマンなスケール感を生み、諧調をこの空間に与えている。写真では屋根の円盤の揚げ裏は暗く写るが、実際は蝋色で明るい。均一に乳白のエーテルで満たされているようで、落ち着いて作業に集中できる。

「大聖堂が祈る心を高めるように、精神を高める仕事の場にしたい」とライトは述べたが、第二次世界大戦開戦の年、20世紀屈指の事務作業空間が米国に完成した。

機能充足と空間体験の統合

パリのフランクリン街のアパート(1903年)を設計したオーギャスト・ペレの下に、1908年、スイスから建築を志す青年が訪ねてきて15カ月働いた。青年は

第1次大戦に突入した'14年、住宅の大量生産を視野に、ペレに学んだRC造によるドミノと称する住宅の架構モデルを提案する。その後、ル・コルビュジュと名を変え、モデルにもとづくヴィラの設計を重ね、'26年には近代建築の5要点──①ピロッティ、②屋上庭園、③自由な平面、④横長水平窓、⑤自由な立面──を発表する。その集大成がサヴォワ邸である。 敷地はパリ郊外のポアッシーにあり、当時は雑木林が混じる田園だった。建主はパリで保険会社を経営するサヴォワ氏夫妻で、子ども一人の家族の週末住宅である。要求を細かにしたためた夫人の手紙が残されている。

特徴は、19m×21.5m×高さ3.5mの白い矩形の主階を柱で支え挙げ、全体を縦貫する斜路を中央に設けたことだ。

1階は使用人室とガレージを車の回転半径に従うU字型に囲み、外周ピロッティは車路とし、北側中央に玄関を設けている。入ると白い螺旋状の階段と斜路が並び立ち、斜路を上ると明るさを増し、2階で外に出て屋上へ至る。階段も同様に屋上まで延びる。ゆっくり斜路を上り、階段で降りる。その逆も可能な縦の循環径路がつくられている。

2階は、人工地盤上のコートハウスにたとえたいところだが、家族の個室、寝室等の諸室は水平連窓付きで外向きに斜路の東南側に詰め込まれ、西側の屋外テラスには広間と私的な居間のみが面する。しかし夫妻は斜路をコアにテラスや広間を巡り周回できる。

つまり、垂直、水平に織りなす回遊性がある。

広間のテラス側は床から天井までのガラスサッシュで幅約9.5m。半分が1枚ガラスの引戸で、開ければ内外一体化する。テラスには1台の固定テーブルがあり、奥には有蓋のテラスがある。斜路で上る屋上には一部湾曲した壁が建ち、風除けとなって日光浴の陽だまりをつくる。室内、屋外、半屋外空間が併存し、多様なくつろぎの場を用意している。中央の天空に開くテラスは光の受容器でもあり、床の反射光は広間の天井に反映する。

広大で制約の少ない自然豊かな敷地なのに、車を狭いピロッティに引き入れ、大地との連続性を断って2階を主空間とするなど不自然なのだが、白い仮面のような単純な壁の内に、落ち着く場と縦横の移動にともない経時的に出会う光景が感興を生む空間の仕組みを蔵している。

条件があれば、機能充足とスピリッチャルな空間体験を統合する機構を創りえることを、モダニズム建築の動向に示して意義があり、影響は現代におよぶ。

労働空間の革新

アムステルダムの証券取引所(1903年)を設計し、オランダ近代建築の父と呼ばれるH.P.ベルラーヘは「主任建築家の仕事は、ファサードの略図を描くことではなく、空間の創造であり、空間の外被は壁面によって創られる」と述べている。訪米してF.L.ライトの初期の建築を実見し、その建築を高く評価して若い建築家を鼓舞した。社会主義者だったからか、特に、後に壊されたラーキン社ビル(1910年)に感銘し、フラットな煉瓦壁面で構成され、天空光が降り注ぐ事務労働の空間を称賛した。

その感化を受けて、第1次世界大戦で中立国であったオランダでは表現主義が隆盛し、デ・ステイルが結成されて理論をリードし、戦後、周辺国に影響を与えた。

大戦を経た欧州諸国の現実は厳しく、やがて建築を審美的造形物として捉えることを否定し、社会性、科学性を重んじる機能主義が台頭してCIAM結成に繋がる。ファン・ネレ工場の設計者3人はこの動きの支持推進者である。

社主のキース・ファン・デル・レーウは経営より学芸一般に関心があり、精神性を尊ぶ神智学者であった。会社は煙草と珈琲、紅茶を扱い、工場はその精製、焙煎、包装作業場であり、理想的な労働作業空間の創造が目指された。

敷地は、ロッテルダムの郊外を巡る運河に東側で接し、南側からは鉄道路線の引き込み可能で、材料、商品の搬出入に好都合の場所が選ばれた。

計画は、運河に沿って倉庫と材料の中央処理所や熱源室と電気室を置き、次に広い運搬道路を確保し、それを挟み事務棟と長大な工場棟を配置している。入口に建つ事務棟は人を迎えるように湾曲し、1階は吹き抜けて中2階を備える開放的な事務室、続く工場棟は長さ200mを越え、煙草棟(8階)、珈琲棟(6階)、紅茶棟(3階)が連なる。

まず、作業空間と人や物の移動・運搬経路の配置が明快だ。縦動線の階段、昇降機路と手洗いスペースをコアとして作業空間の外周に配置し、内部の改変自由性を確保している。RC造、奥行き3スパンで19m、柱は8角形断面の無梁版構造。天井は張らず、床下3.5m、腰が金属パネルのカーテンウォールが全体を包み内部は明るい。仕切りなく広がる作業空間に、ユニバーサルスペースを想起する。倉庫・中央処理棟と工場棟は必要階と道路上空で斜行ブリッジやコンベアにより即物的に直結している。

衛生管理も徹底している。各棟入口には更衣室とタイル貼りの清潔なトイレ・手洗い室が付属し、階段は交代勤務者が接しないよう同一シャフト内に上り下り別で並ぶ。

大規模で軽快、作業空間を晴明に革新し、銀灰色に輝く「労働者のカテドラル」と評された工場建築が実現した。

高質な居住空間の達成

ミースが設計したチューゲンハット邸の完成は、博覧会後壊されたバロセロナのパビリオンの翌年で、こちらは幾多の危機を越え、チェコ第2の都市ブルノに現存する。

敷地は、台地の縁に位置し、南西に緩く下る斜面地。台地上の道路面からつづく下階の屋上に、親と子ども3人の寝室が雁行配置され、離れて運転手室付きガレージが平屋根一枚の下に建つ。雁行で生じる道路側の空間に内部階段を設け、それを囲む乳白ガラスの背後に入口がある。

全体は3層で、下りた1階が居間、食堂等の生活空間、地下階は機械室。平面では各階、東側を家族ゾーン、西側を使用人室を含むサポート・ゾーンに区分している。

明快なゾーン分けや雁行配置と入口、生活空間の一室化にロビー邸を想起するが、居住空間の現代化を大きく推し進めた。モダニズムの造形言語での形成と、機能別の部屋を廃しての1室空間化を徹底したことだ。細い鉄骨柱が約5m間隔で建つ20m×15m、天井高3m強の空間に、居間や食堂、書斎、図書のスペースを巧みに布置した。

スペースは三つの要素で規定した。まず垂直要素。黒檀練り付け板で半円形に食卓を囲み、瑪瑙石板で居間スペースと書斎を区分している。食堂、居間スペースは眺望のよい南西側で明るい。書斎は瑪瑙石板の裏側、キャビネットを石板に直角に配置し、カーテンも用意し落ち着いたコーナー。北側の壁は黒檀の書棚で埋め、ここもアルコーブがある。次に床である。全面白色リノリュウムだが、居間スペースにはベージュ色、無地で厚手の絨毯を、書斎は豊潤な模様と色彩のペルシャ絨毯を置き敷きして場を定めた。さらに家具調度。各種の椅子、テーブル、ピアノ、キャビネットを慎重に配置し、生活行為を支える。椅子は特製で、ブルノ椅子として現在も製作されている。黒檀の木目や瑪瑙の色調、絨毯の色模様がアクセントと装飾になり、シンプルで潤ある空間に仕立て上げている。

高さ3m強、幅約5mの大きなガラスサッシュ4枚半が連なり、うち2枚は電動で床下へ引き込み開放可能。厨房側は光源内蔵のガラス壁、東側は全面温室だ。新技術を積極的に導入し、精巧で完成度は高く、古びず現代的だ。

世界に普及するCIAM提唱の機能重視の動向に達成可能な質を示し、創意なき陳腐化への批判的範例ともなる。

夫妻はユダヤ人。完成後8年、ナチスから逃れてスイス経由でベネズエラへ亡命し、戻らなかった。邸宅はナチスに占拠されドイツ企業の研究所に、戦後はソ連が使い荒廃した。‘55年に国有化して修復。‘60年代に文化財に指定され、’92年のチェコとスロバキアの分離独立時には調印式場となり、2001年、世界遺産に登録された。

モダニズム建築の規範的空間

ワルター・グロピウスを校長とする国立バウハウスがワイマールに設立されたのは、第1次大戦直後の1919年である。芸術、工芸と工業技術の統合、その上で建築と生活環境の革新を目指す理念に対し批判がくすぶり、'24年、右翼保守党が議会の多数を占めると危機に直面した。複数の都市から誘致の話があり、工業が盛んなデッサオ市は校舎の建設など好条件を示し、翌年、そこに移ることになる。

だが市の財政は厳しく、産業界は職業学校の併設を望んだ。そこで校舎全体は、バウハウスの研究工房と寄宿舎に職業学校を加えて計画された。当時、バウハウスにまだ建築部門はなく、設計はグロピウスの事務所が担当した。

グロピウスは'14年にファッグス工場でガラスのカーテンウォールを使用するなど新技術に精通し、デ・ステイルやロシア構成主義のメンバーと交流して客観性を重んじ、機能を中心に清廉な建築を求める思想に到達していた。

場所は既成市街地からやや離れ、当時は周辺に畑地が広がる田園地帯。敷地は、南北に走る幹線道路に接し、そこから直角に分岐して東に向かう道路の南北両側である。

バウハウス棟は広い南側敷地で、4層の金工、木工、織物などの工房棟は幹線道路に平行に配置し、東側に離して6層のアトリエ型個室の寄宿舎棟を置き、間に共用の講堂と食堂を納めている。4層の職業学校棟は北側に道路に沿わせ、事務管理棟が道路をまたぎ両校を結んでいる。全体に非対象で権威主義と無縁、有機的で明快な配置である。見方を変えれば卍崩し状にL型2棟が立体的に噛合う構成である。2棟を橋渡し、下を通りぬける管理棟の構想は特に秀逸で、外部に動的な空間を生み出した。

内部空間の特性は、RC造のラーメン架構により外壁は耐力から解放され、工房はガラスのカーテンウォール、職業学校と管理棟は横連窓と、窓形式は自由に設けられ、一挙に明るい室内空間を実現したこと。もう一つは、内部に階段周り以外に構造壁はなく空間はほぼ均質で、部屋割りが自由にできたことだ。当時では、これは画期的だ。

固有な特徴は、入り口ホールと講堂、舞台、食堂の仕切りを可動にして、繋げば全校参加の「祝祭会場」に設えられること。さらに、両校の玄関入り口は向い合せで、上部の階段部分はガラスのカーテンウォールであり、事務棟の廊下はガラスの横連窓で両方の階段室を繋ぐ関係だ。上下水平の移動空間であり、内部からは校舎と工房を見渡せ、外部からは移動する人の姿が見える。夜は道路をまたぐ大きな門型が明るく浮かび上るだろう。

ここに、以後を方向づける20世紀を代表するモダニズム建築の規範的空間が、初めて規模大きく実現したのである。

可変間仕切りのある住空間

表現主義が隆盛した1910年代、オランダでは抽象性と幾何学を重視し、誰にも理解される客観的な造形を目指す運動が画家、建築家から起こり、「デ・ステイル」と呼ばれた。シュレーダー邸はその代表作とされる。

設計者のリートフェルトは家具製造業の父の下で修業して夜学で建築を学び、デ・ステイルの一員になっていた。建主は弁護士・シュレーダー氏の夫人・トゥルースである。夫が死亡した時、小学生の息子と二人の娘を抱え、思いあぐね、以前、古い部屋の内装替えを任せたリートフェルトに相談した。その結果、邸宅を引き払い、ユトレヒト市の外縁部に土地を探して建てたのがこの住宅である。

西側は既存アパートの妻壁に密着させ、他の3方は練瓦組積の構造壁を分散配置し、内部中央付近の煙道壁とで7m×10mの2階と屋根の木造床を支えている。開口部では床を伸ばしてバルコニーと庇を突き出し、居間・食堂の出隅回りは鉄骨柱を使い、方立なしで直角に窓を組み合わせ、開くと出隅は開放される。装飾や古い様式が一切ない平面要素での構成がイズムの具現化だろう。

特色は、2階の主たる生活空間に可変性を持たせたことだ。階段、暖炉を核に、居間・食堂と3寝室を配置し、それを天井までの引き戸で仕切り、時には回遊性と広がりのある一室空間に変換可能にしたのだ。もう一つは全室を賃貸可能にするため給排水管と洗面器を備え、1階では各室に外へのドアを付けたことだ。いずれも夫人の要望による。

壁、天井は無彩色だが、床の一部には赤を使い、それと収納、家具の一部に原色を塗り、空間に活気を与えている。

1階では、書斎、玄関、厨房、メイド室をガラスの欄間付きの壁で仕切り、天井が繋がり狭さを感じさせない。

用具小物入れが各所に巧妙に仕込まれ、食材、廚芥の搬出入を考慮し厨房は1階だが2階への搬送に手動綱引き昇降器を装備し、階段上には採光と屋上への出入りのためガラスのボックスを設けるなど、随所に創意工夫があり驚く。

道路から回り込んだ側に小さな玄関を設け、階段を上ると一室空間が広がる構成はロビー邸と同様で、外観がどうあれ、影響が想像される。リートフェルトはライトの作品集(ヴァスムート社1910年)をこよなく見ていた。

もう一つは日本の影響だ。一室空間への可変性の発想には日本家屋のプランと引戸の知識が寄与しただろう。

こうみるとイズムの代表作と言うよりも生活要求と必要性から発想し、それを無装飾の構成要素で自由に造る可能性を拓いたことが重要で、そこに歴史的価値があると思う。

「この住宅は楽しさと喜びがあふれている」と述懐した夫人は亡くなる1985年までの61年間、ここに住み続けた。

ゾーニングと一室空間

フランク・ロイド・ライトが独立したのは19世紀末、シカゴ郊外に事務所を構え、まずは多数の住宅設計に取り組んだ。格式ばった玄関ホールを中心に矩形の箱を部屋割りする類の住宅を嫌い、開拓者魂の余韻が残る中西部の風土に相応しい住宅を模索した。居間や食堂、書斎などが暖炉を核に仕切りなしで流動的に繋がる住空間を追究し、大きな開口部を設けて内外空間の相互貫入をはかり、開放性を求めた。それを中西部に広がる草原にちなみプレイリー・ハウスと呼んだ。その代表作がロビー邸である。ロビー氏は後に自転車製造業を始めた気骨あるエンジニアで、図を添え自らの要求をライトに明確に伝えた。

敷地は、シカゴ市内の住宅地であったが、現在は拡張したシカゴ大学構内に取り込まれ、南と西側が緑道付きの道路に面する角地で、奥行きが浅く東西に長い矩形である。

そこに、居間や食堂、遊戯室などの主空間と、玄関や厨房、使用人室、ガレージなどのサポート空間の2ゾーンに分けて2階建ての二つの棟に納め、交差点角に緑地を提供し、北と東側は境界線に寄せて雁行配置した。寝室だけを2棟の重複部分の3階に見晴らし台のように据え、玄関裏に専用階段を設けて区分している。

雁行配置の結果生まれる外部の一方は奥まった脇にある玄関へのアプローチ路とし、他方は塀で囲みサービスコートにした。さらに要求に応え南側道路側の余地を低い塀で囲み、子どもの遊び場をしつらえた。目的明確な複数の囲繞空間の設定には、現代的なコートハウスの萌芽がある。

特色は市街地住居ゆえ主空間を2階に配置したことだ。階段を上ると暖炉を核に居間と食堂にゾーン分けした長い一室空間が広がる。4方を水平に連続する窓とガラス入り框扉で囲み外にバルコニーを回した。暖炉以外に暖房器具は置かず床外周に温風吹き出しグリルを設け、どこでも出入り可能とした。天井はフラットで中央が高く周囲は一段下げて窓の上框レベルに揃え、それが同面で外へ延びて庇の揚裏になり内外空間の相互貫入を誘引し、かつ庇下バルコニーは都市との緩衝空間になる。また、深い庇は日射調整を果たして影を落とし内部から街路を見下ろせるが外から内部は見えにくくする。軒線と奥まった横連続の開口部、柱列、手摺り壁、低い塀と水平要素を重畳させ、プライバシーを守りながら街路とほどよい関係を生んでいる。

コアのある一室空間を含むこの住宅が、欧州の建築家に与えた影響は大きい。最も深く空間展開の可能性を洞察したのはミースと思われる。住宅に限らずコアプランの素はここにある。機能をゾーニングによって空間化する方法も、やがて住宅を超えて普及していく。

内抱する都市的空間

1903年、ウィーンで郵便貯金局の設計コンペが行われ、オットー・ワーグナーの案が選ばれた。主要部分を含む1期工事の完成は1906年。国の中枢機関だが、市民が利用する出納窓口ホールを備えている。

敷地は旧市街を囲むリンク大通りの内側にあり、全辺街路に接する変形6角形の一街区。地上7階、地下1階建てで片廊下の事務棟が中庭を内に街路に沿って建てられた。中庭は事務棟2棟を縦に配置して3分割し、中央部分にガラスの屋根を掛けて窓口ホールとした。硬い外郭の事務棟が市民使用の柔和な光のホールを中心に抱く古典的だが明快な全体構成であり、街並みを形成する都市建築でもある。

ホールは2階レベルにある。街路から列柱間の入口をくぐり、階段を上りドアを通過するとガラスの屋根と天井を高く戴く光に満ちた空間が現前する。

光を地下室に通すため中央部分の床はガラスブロック敷きで、壁、天井とも硬い材料なのに、記憶に残るホールは静謐である。また、都市空間の一部のような質を感じる。鉄骨にガラス屋根の駅舎等の技術を洗練、昇華し、内部化した都市的空間、外的内部の空間だ。一種のアトリウムかと思うが、中央部分の天井がヴォールト状で高く、屋根、天井を支える鉄骨柱列の存在は、建築の中に別の建物が入れ子のごとく建つ印象を与える。

平滑な白色壁面、腰は灰色大理石の平板で、外部同様、新素材アルミの鋲で留めている。暖房給気筒や鉄骨柱の下部被覆もアルミ板加工。歴史様式的な要素は一切なく、全体に即物的なしつらえだが、隅々まで精妙に納めている。

なぜ、このようなホールを構想したのだろうか。以前、資本家や法人利用の様式主義の連邦銀行を手掛けていた。たいしてこちらは市民が日常的に訪れる貯金局であり、拡大する市民の活動と技術の進歩に相応しい晴朗な空間を追究した結果であろう。その意味でも、このホール空間はモダニズム建築の先駆である。

ワーグナーは著書「近代建築」で創造の出発点は近代生活だと唱え、真実性と実際性の追求、構造技術と材料に精通するよう建築家に求めた。この建築はその思想を体現し、20世紀の建築の行方を透視した自信を秘めて建っている。

20世紀は、鉄骨造やRC造、ガラス製造等の19世紀の技術的成果をさまざまな建築の創造に適用し展開した。

同時に、設計とは、人々がそこで生きる空間を要求にもとづき効果的に秩序づけることと自覚した。本稿は、形態、オブジェとしての建築よりも、内外に生みだされた空間に注目し、20世紀の建築空間の展開とその価値を確かめる。

新建築家技術者集団 東京支部

企画等のご案内 公式Webサイト

新建築家技術者集団 東京支部

企画等のご案内 公式Webサイト